七草がゆの人日の節句に、桃の節句、端午の節句、七夕、これに重陽の節句を加え、五節句。

一月七日=人日の節句(七草の節句)

新しい年の初め、七草をお粥に仕立てて食し、一年の邪気払いをする。 1月1日は特別の日とされ、奇数の重なる日を選らばれているが1月だけは7日になっている。

三月三日=上巳の節句(桃の節句)

婦女の節句、室町時代からの供え物に゛桃花酒゛または゛白酒゛菱餅をお供えします。

貝や魚、山菜など春を楽し具を沢山使ったちらしずし

一対の貝がらだけがぴったりと合う大人になったら、良いご縁が頂けますようにとの願いをこめてはまぐりの潮汁を頂きます。

五月五日=端午の節句(菖蒲の節句)

男児の成長を祝う節句

菖蒲には特別な力があると信じられ、五月五日には菖蒲湯に入ったり、菖蒲を屋根に葺いたり、悪いことが起こらないように祈ります。粽、柏餅を食します。

七月七日=七夕の節句(星まつり)

昔、七月七日は水の神様をお迎えする行事の日でした。

棚機つ女(タナバタツメ)とい呼ばれる女の人が夜通し機を織り、織り上がると神様にお供えをして、病気、災いが無い様にと、お願いをしました。

江戸時代に町の人にも広まり、願い事を短冊に書いて、笹竹につるすようになりました。

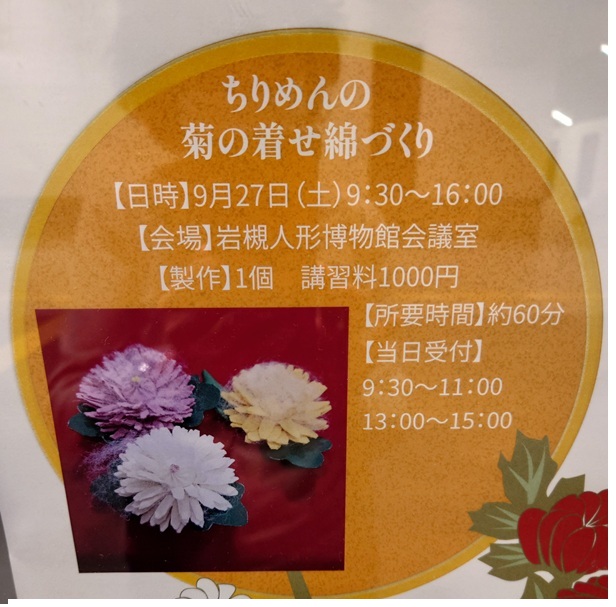

九月九日=重陽の節句(菊の節句)

陽の数の「九」が重なることをめでたいとして『重陽』『重九』とも言う。

中国には「登高」として、野に出て丘に登り、丘の上で、長寿を祈り、菊花を浮かべた『菊の酒』を飲んだ。

邪気を払うためにグミを入れた袋を身につけて、グミの酒を飲む。

雛人形・五月人形 人形のまち岩槻 小木人形〒339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場2丁目 岩槻工業団地内

雛人形・五月人形 人形のまち岩槻 小木人形〒339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場2丁目 岩槻工業団地内

赤ちゃん授乳室完備