皆様のご来店をお待ちしております。

幸せを祈るひな祭り

我が家は今年も雛人形を飾ります

お子さまの笑顔はひな祭りから生まれます。

雛人形をご家族でお飾りされる楽しみの中から桃の節句(ひな祭り)の意味を知って頂くため、皆様ご活用ください。

ひな祭りには雛人形が教えてくれた、家族のやさしさがあります。

季節も変わり早春の頃、私も[おひなさまを飾って」と祖母にせがめば、いつも笑って「一緒に後で飾ろう」と言ってくれたものです。

その祖母の笑顔にホットしました。

そんな家族の思いやりの心を大切に考え、凝った素材が作る良質、上品な色合いのひな人形を数多くご用意いたしております。

是非一度ご高覧いただきますようご案内申し上げます。

- 株式会社 小木

-

〒339-0072

埼玉県さいたま市

岩槻区古ヶ場2丁目1番3号

TEL 048-794-2964

FAX 048-795-0518 - 営業時間

-

午前9:30 ~ 午後6:00

- 販売期間のお知らせ

-

羽子板・破魔弓

11月1日~12月29日

雛人形

11月1日~2月24日

(12月30日~1月2日はお休みとなります)

五月人形

3月7日~4月30日

きめ細かいサービスをさせて頂くために、ご来店の際には電話にて、ご連絡頂ければ幸いです。

2025年の営業は1月3日からしております。

2025年2月2日(日)『節分の日』には福を呼び込んで魔を祓いましょう。

2025年2月18日(火)『雨水の日』にはおひなさまにお供え物をあげましょう。

私のお家のひな祭り(桃の節句)には祖父母から贈られた七段飾りの雛人形に桃の花をお飾りして楽しみます。

昔は二段、三段のおひなさまでしたが、今のように七段飾りのおひなさまは江戸時代の中頃から数が増えて飾られるようになったようです。

七段飾りのおひなさまの飾り方(並べ方)

最上段‥お内裏様

最上段‥お内裏様

男雛と女雛の並び方は時代と地域によって異なります。

関西では古式に習って向かって右に座らせます。

後には屏風を立てて両脇には雪洞が立てられ、お内裏さまの間には『桃花酒』(桃の花を浸したお酒)が乗った三方飾(瓶子に口花(桃の花)を差し三方に載せたもの)が置かれます。

『桃の節句』と言われますように、桃は旧暦の「上巳節」が行われる頃に見頃を迎えます。

桃には「不老不死」の霊力をもち、邪気を祓う力があるといわれます。

二段目‥三人官女

二段目‥三人官女

宮仕えの「女官」で、お姫様にお仕えする侍女です。向かって左から『加銚子』『三方または嶋台』『長柄銚子』

間には紅白の丸餅が置かれます。

松竹梅,鶴亀を配した嶋台に代わって「杯」を乗せた三方を持つこともあります。

三段目‥五人囃子

三段目‥五人囃子

向かって左から『太鼓』『大鼓』『小鼓』『笛』『謡』と音の高い順に並びます。

日本の古典芸能として現代までつたえられている「能」の囃子方です。

『謡』とは歌う人で楽器に代わり扇を持ちます。元服前の貴族の師弟が務めたそうです。

四段目‥隋身

四段目‥隋身

『随身』は「ずいしん」と呼ばれます。

向かって左に若い方の『右大臣』、右に地位の高いご老人の『左大臣』

二人とも、お殿さまのお供をする位の高い『官人』です。

間には、食事の「御膳」と「菱餅」が置かれます。

五段目‥仕丁(衛士)

五段目‥仕丁(衛士)

「使役」「力役」で、宮中の雑用係という人たちです。

向かって左から『台笠』『沓台』『立傘』

または『泣き顔の熊手』『怒り顔の塵取り』『笑い顔のほうき』

向かって左端には『右近の橘』、向かって右端には『左近の桜』を置きます。

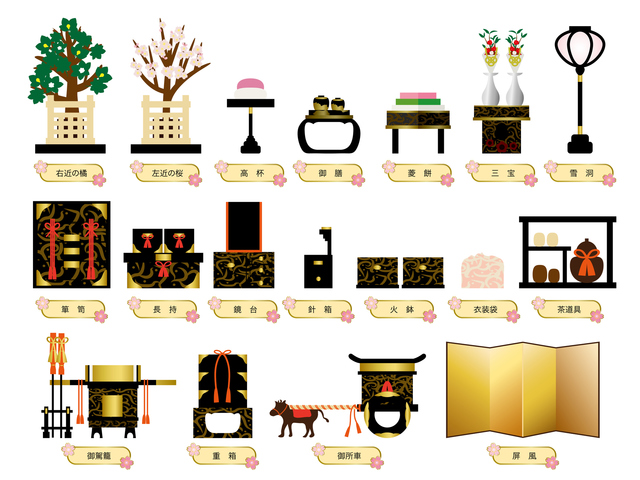

六段目・七段目‥お道具類

六段目・七段目‥お道具類

六段目には、箪笥・長持ち・鏡台・裁縫箱・衣装袋・火鉢・茶道具などの「嫁入り道具」

七段目には、お駕籠・重箱・御所車

嫁入り道具・乗り物ぞろい(御所車、御駕籠の一組)

- 御駕籠について

江戸時代に多く用いられたもので、女乗り物ともいいます。下ひろがりで、そこが長方形、四方を板や網代で張り戸にしたもので引戸のついたものを乗り物といってました。

- 御所車について

乗用の屋形車で、牛にひかせたことから牛車ともいいました。平安時代には貴族の乗用になり、天皇皇后の乗用には、唐庇(からびさし)車が用いられました。

ひな祭りの演出とごちそう(お供え物)

- 菱餅

赤(桃の花)、白(雪・白酒)、緑(芽吹き・ヨモギ)の三枚の餅を菱形に切って重ねた物。

緑は芽吹き 邪気を祓う、白は 清浄 、桃色は健康(疫病除け)魔除け

菱形の菱には植物(池や沼に生えて、実の形が菱形)として繁殖力が強く子孫繁栄を願うものです。

- 高坏・丸餅

魔除けの赤、清浄を表す白の重ねた丸いお餅。

子の成長を祈って神様のお加護を頂けるよう願うものと言われます。

- 草餅・よもぎ餅

ひな祭りのごちそうには欠かせません。

よもぎは薬草で、邪気を祓う魔除けの病を寄せ付けない力があると信じられています。

- 雛あられ

米粒を炒ったものと、小さなおせんべいのようなあられでできたものとあります。

四季を表す色になっています。

- 蛤の海潮汁

蛤は貝合わせの遊びで知られるように、絆の意味の夫婦和合の願いがが籠められています。

- 白酒

みりんともち米、麹で作ったにごりのあるお酒。

平安・室町時代の頃までは魔除けの力があるという桃の花びらを浮かべた桃花酒でした。

江戸時代後期から白酒がひな祭りに飲まれるようになりました。

- 桃の花

桃の花は桃の節句には欠かせません。

『邪気を祓い百鬼を制す』とされ、桃の花は昔中国では霊力のあるものとされていました。

「桃花酒」として白酒に桃の花を入れ、万病を防ぎ、長寿を保つとの言われがあり祝の花とされてます。

新着情報

夏の風物詩の七夕飾りを楽しみませんか =雛人形・五月人形の人形専門店 小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=

七夕は江戸時代に庶民により技芸や習字の上達を願い五色の短冊を飾るようになりました。 七夕まつりはもとは、『棚機つ女たなばたつめ』にあやかり、機織の上達を願い五色の糸を飾る風習でした。 江戸時代に庶民に伝 […]

竹虎雀飾り黒小札赤糸威之大鎧模写のご案内です。ー 雛人形・五月人形 小木人形 埼玉 人形のまち岩槻ー

強靭な地下茎は長生きの象徴の竹 鎧の大袖には竹に虎雀金物、兜には竹の鎧飾り 七月に入りました。 五節句の一つ「七夕の節句」がございます。 天にまっすぐと伸びる竹は地下茎でしっかりと、生命力の […]

2025年7月1日『氷室の節句』ー 雛人形・五月人形 小木人形 埼玉 人形のまち岩槻ー

旧暦6月1日に行われる行事で、冬に貯蔵した氷を食べることで暑気払いをする風習 『氷室の節句』には将軍や天皇が暑気払いとして、氷の上に小豆あんを乗せた氷餅を食べたそうです。 三画の形に赤い小豆 […]

小木人形 2025年7月の営業日のお知らせです =小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=

小木人形を毎度ご愛顧いただきまして、有難うございます。 あと数日で暑さ厳しい七月を迎えます。 皆様はお変わりなくお過ごしでしょうか。 七月も引き続き土曜日・日曜日・祝日はお休みにさせて頂 […]

雛人形の歴史を知りたい 「立雛から座雛へ移る時代背景」=小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=

雛は立雛たちびなと座雛すわりびなに分類されます。 立雛は歴史は古く、紙雛とも呼ばれます。 上巳の節句、雛遊と、雛の対象が貴族、武家にとどまっていたころは立雛です。 座雛は寛永 […]