人形のまち岩槻 小木人形

歴史と人形の伝統が息づく岩槻

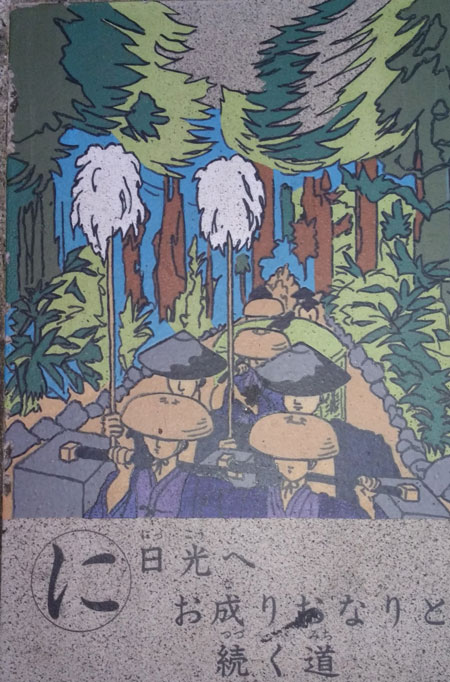

歴史の重みとゆかしさを今に伝える゛人形のふるさと岩槻゛今から約500年前、太田道灌(おおたどうかん)が関八州の北の砦としてこの地に岩槻城(別名白鶴城)を築いてから、奥州、北陸道に通ずる江戸近隣の城下町として栄えたまちです。やがて江戸時代には、岩槻の街を貫く岩槻街道が゛日光御成街道(にっこうおなりかいどう)将軍の日光参拝の通行路としてつかわれました。

城下町として、また宿場町として賑わった岩槻には、日光東照宮の造営、修築にあたった工匠たちが、そのまま足をとどめ、人形づくりをはじめました。

岩槻周辺は昔から桐の産地で箪笥や下駄などの桐細工が盛んでした。

工匠は、この桐と又水が敵しているということで人形づくりがおこり、現在に至っています。

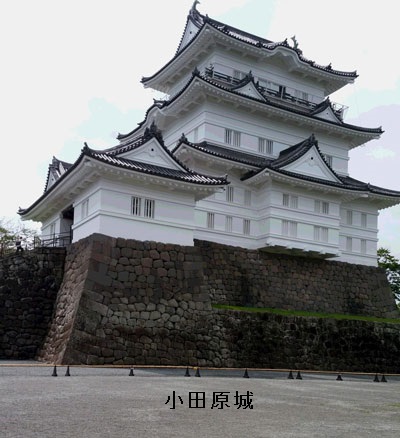

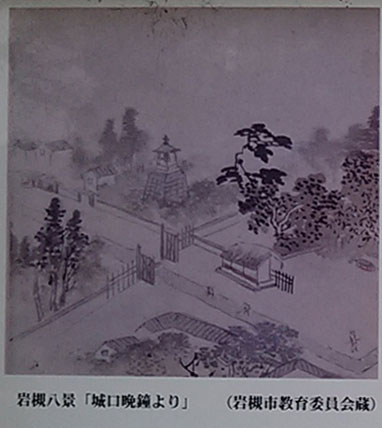

岩槻城

岩槻城は室町時代末に築かれた城郭です。

明治時代の初期まで存続していました。

16世紀の前半には太田氏が城主となっていましたが、永禄10年(1567)三舟山合戦(現千葉県富津市)で太田氏資(おおたうじすけ)が戦死すると小田原城の北条氏が直接支配することになりました。

しかし、天下統一を目指して関東へ進出を図っていた豊臣秀吉と対立。

天正18年(1590)5月20日からの豊臣方の総攻撃を受けた岩槻城は2日後の22日に落城しました。

同年、豊臣秀吉が北条氏を滅ぼすと徳川家康が江戸に入り、岩槻城も徳川の家臣高力清長(こうりききよなが)が城主となりました。

江戸時代になると岩槻城は江戸北方の守りの要として重要視され、幕府要職の譜代大名の居城となりました。

明治石後に廃城となり、白の建物は各地に移され土地は払い下げられて、およそ400年の永きにわたって続いた岩槻城は終焉の時を迎えました。

岩槻城が築かれた場所は現在の市街地の東側で、元荒川の後背湿地に半島状に突き出た台地の上に、本丸、二の丸、三の丸などの主要部が、沼地をはさんで北側に新正寺曲輪(しんしょうじくるわ)が、沼地を挟んだ南側に新曲輪(しんぐるわ)がありました。

主要部の西側は堀によって区切られ、さらにその西側には武家屋敷や城下町が広がっていました。また城と城下町を囲むように大構(おおがまえ)がつくられました。

現在では城跡の中でも南端の新曲輪(しんぐるわ)・鍛冶曲輪(かじぐるわ)跡(現在の岩槻城址公園)が県史跡に指定されています。

どちらの曲輪(ぐるわ)も戦国時代末に北条氏によって造られた出丸で、土塁・空堀・馬出など中世城郭の遺構が良好に残されており、発掘調査では北条氏が得意とした築城術である障子堀が見つかっています。

城下町岩槻

鎌倉時代から室町時代頃の岩槻は、奥大道(おくだいどう)と呼ばれる鎌倉街道の一つが元荒川(当時は荒川の本流)を渡る地点にあたっていました。幹線道と水上交通路でもある大河が交差する岩槻の地には、城下町の成立以前に町場が形成されていた可能性があります。

戦国時代になると、交通の要衝でもある岩槻には岩槻城が築城され、城を中心とする都市形成が本格化しました。この頃には久保宿、富士宿・渋江宿など文献資料に現れ、市町なとの町場の形成が進んでいました。城下町岩槻の成立です。

そして、戦国時代の末、天正15年(1587)頃には、城下町の周囲に大構(おおがまえ)と呼ばれる土塁と堀が築かれ、岩槻城と一体化した形で城下町が確立しました。

江戸時代を迎えると、近世の身分秩序に基づき城下町が再編され、大手門外の一帯を中心に武家地(武家屋敷ゾーン)、街道沿いには町屋(商工業ゾーン)が配置されました。

また、旧来の街道は日光御成街道(にっこうおなりかいどう)として整備され、城下町はその宿場ともなりました。

武家地内には諏訪小路(すわこうじ)、裏小路などの街路名で呼ばれ、生垣や板塀で区画された広壮な武家屋敷が形成されました。

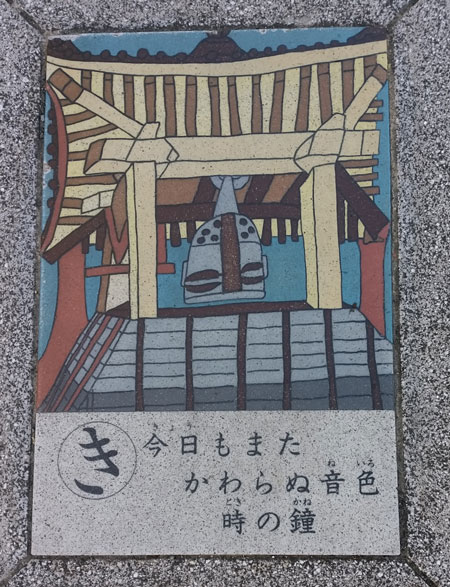

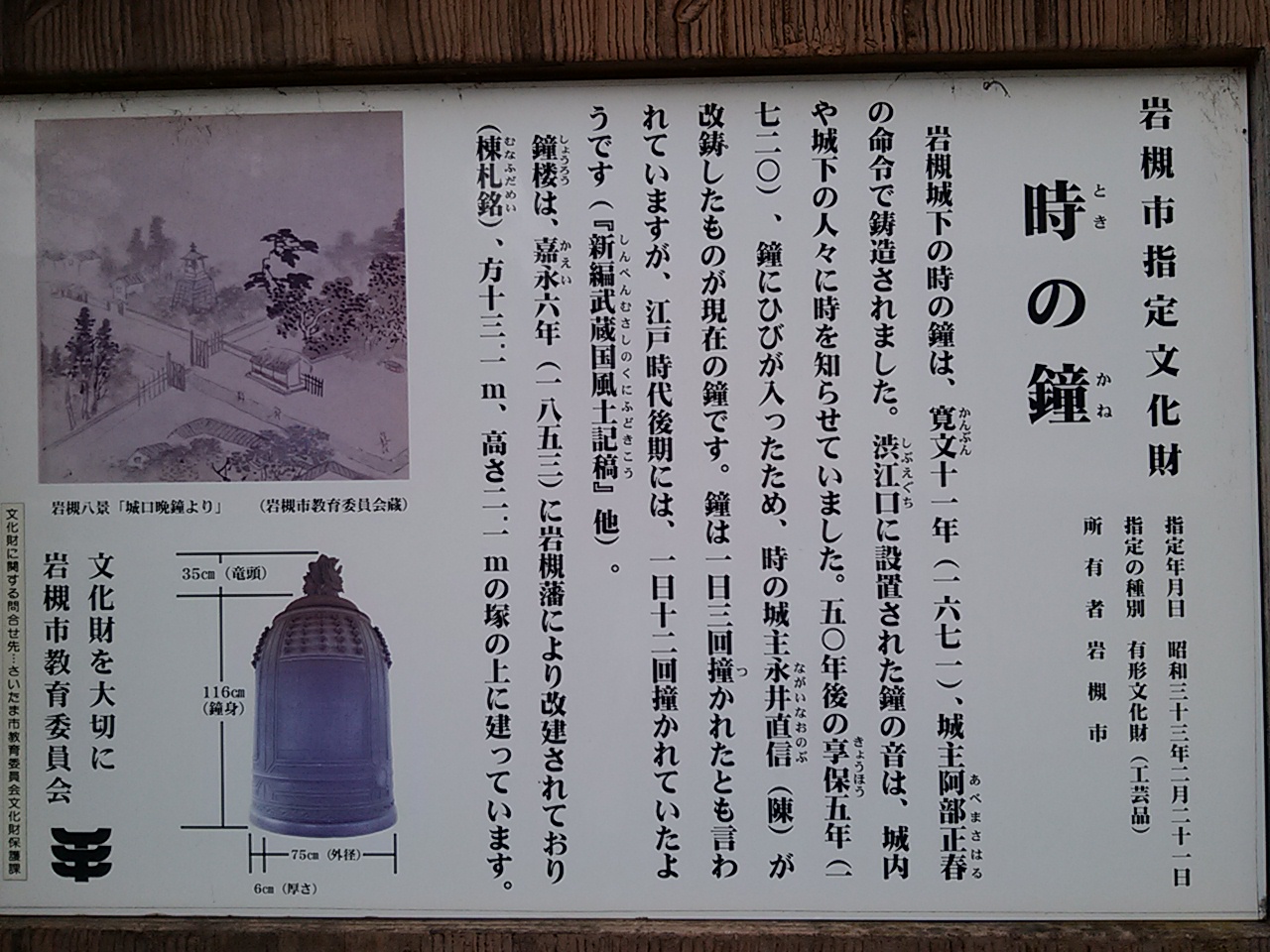

大構の出入り口と、武家地・町屋間の出入り口は口(くち)と呼ばれ、門・木戸が設けられていました。時の鐘は寛文11年(1671)、岩槻城主阿部正春が、渋江口に設置したものです。

享保5年(1720)、鐘にひびが入ったため、当時の城主永井直信(直陳)が改鋳させたものが現在の時の鐘です。

町屋では、「うなぎの寝床」などといわれる細長い区画に区分され、さまざまな業種の商家が通りに面して店を構えていました。

町場の中心である市宿町では、戦国時代の六歳市(毎月六回開かれる定期市。

市宿では一と六の付く日に開かれました)も開かれ、特産の岩槻木綿の取引などでにぎわいました。

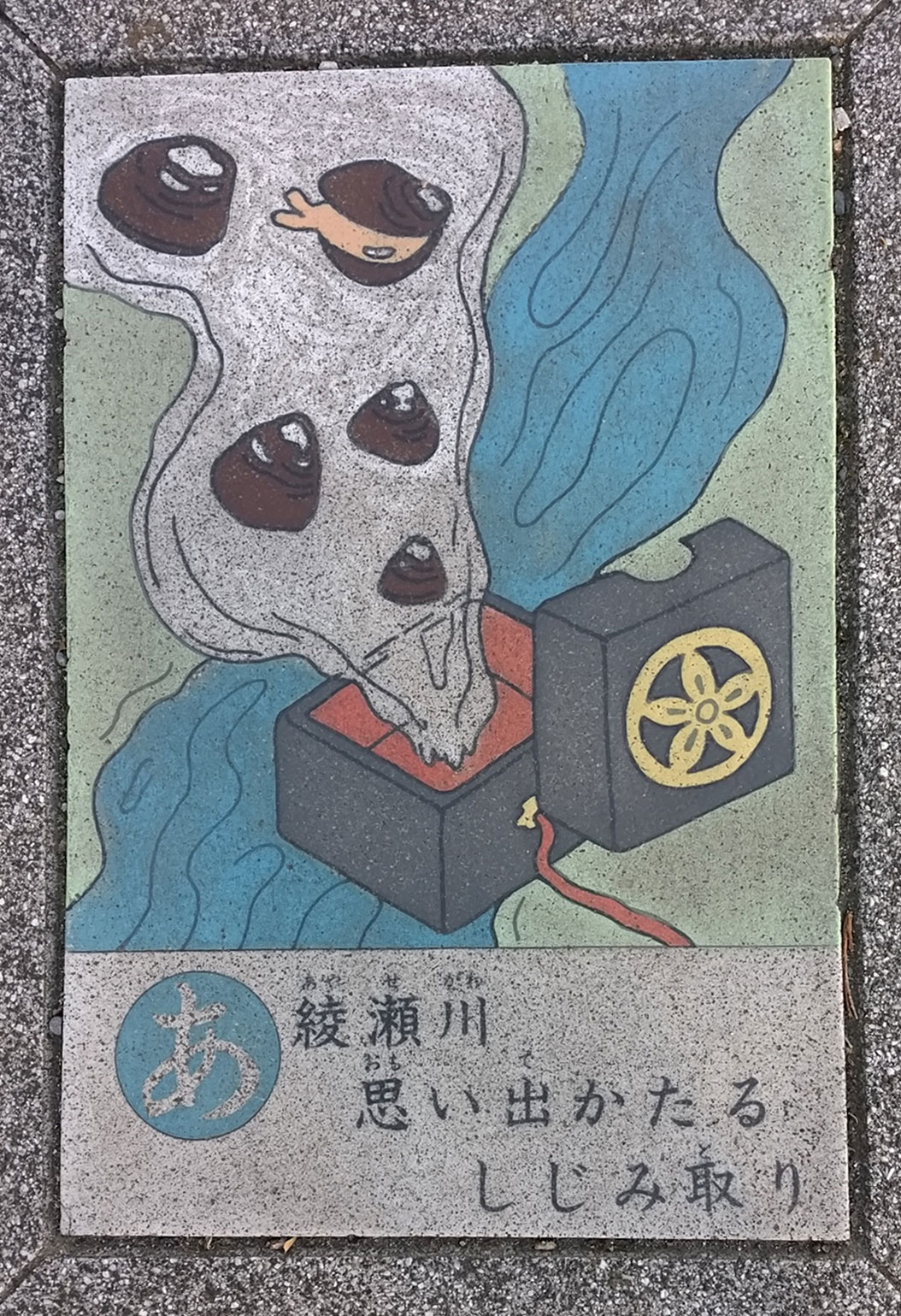

岩槻城落城の伝説

天正十八年(1590)、豊臣秀吉は天下統一を成し遂げるため関東に攻め込みました。

そして敵対する岩槻城へは徳川家康の部下の一隊が兵数約一万三千をもって攻め寄せてきました。

しかし、そのとき岩槻城主太田氏房は、豊臣軍による小田原城攻撃に備えるため兵を大勢率いて小田原に赴き、城を留守にしていました。

岩槻城攻撃の大将本多忠勝は花積台(春日部市)に櫓を組み城内を偵察したところ、鎧兜に実を固め来攻を待ち構えている多数の武士の姿が見えました。

ところが、たまたま飛んできた一羽の烏からすが一人の鎧武者に止まったため、これは本物の城兵ではなく防備が手薄のため藁人形を鎧武者に仕立てたものなのだと見破られてしまいました。

攻撃側は直ちに城を攻め落とそうと辻村(大字南辻)の鎮守八幡神社境内で甲冑を付けて岩槻城討ち入りの用意をしました。 しかし、攻撃の準備は整ったものの目の前には水かさを増した荒川がものすごい勢いで流れていて、渡れそうにありません。

どうしたらよいものかと思案にくれていたところ、白髪、白装束の老人が白馬にまたがり、荒波をけたてて対岸の久伊豆神社の森に消えていったのです。 「浅瀬があるぞ。あそこで川を渡るのだ」と直ちに命令が下されました。

綾瀬を通って攻め入った大勢の豊臣軍の前に岩槻城は攻め落とされてしまいました。

老人が渡った所は、万一に備え岩槻城の兵が避難する道として川底に石を敷き詰めて作っておいたものでした。 実は綾瀬を渡った白髪の老人は辻の八幡大菩薩で、豊臣軍の来週を岩槻城に知らせるため元荒川を渡ったものでした。

しかし、そのことが逆に仇となり、敵を導き入れることになってしまったということです。

< 引用資料 いわつき郷土文庫 第2集 岩槻市教育委員会 >

| ① |  |

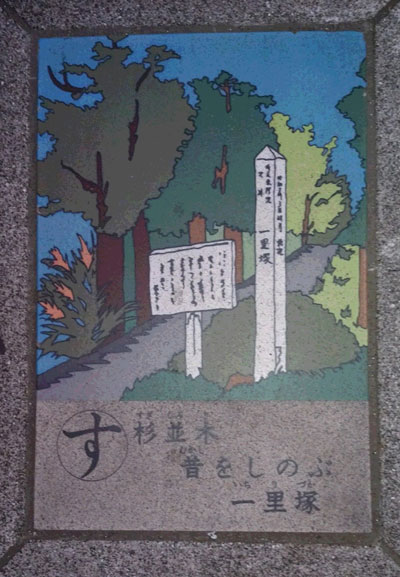

杉並木 (さいたま市岩槻区から埼玉県白岡市に かけて御成街道)

岩槻は江戸から九里、そのノド頭に当たる日光御成街道の宿場であった。

日光に通じる御成街道 杉並木がある。

|

|---|---|---|

| ② |  |

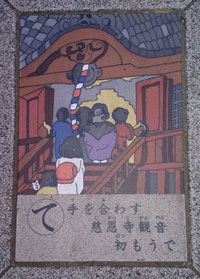

慈恩寺 (さいたま市岩槻区慈恩寺139)

慈覚大師と慈恩寺

あるとき、慈覚大師が日光二荒山で「東国で仏教をひろめるにふさわしい霊場を示した前」と祈り、李すももを空高く投げ上げました。 慈覚大師が李の飛んでいった東南の方角へ旅して行くと、とある広い野原に一人の老人が突然現れ、「私は長い間大師をお待ちしておりました。ここは仏の教えを広めるのに最適の地です。 慈覚大師が老人と初めて会った場所は、逢山あいやまの原(相野原あいのはら)と呼ばれるようになりました。 慈覚大師が老人に言いました。 もし私が探し求めている印がなければ、残念ですがこの地に寺を建てることはできません」 すると老人は「実は不思議なことが一つございます。私の家の近くに、わずか一夜のうちに李の木が生え、花が咲いている所があるのです」と言いました。 それを聞いた慈覚大師は大変喜び「私が寺を建てるべき土地はまさにこの地です。 念願がかない寺を寺を建てることができた慈覚大師は、寺の境内、建物そして家に至る そして、この地の一帯が慈覚大師の修行した唐の大慈恩寺ににていることから、寺の名を慈恩寺と定めたということです。 坂東33ヶ所の12番札所しとて有名である。

慈恩寺は天台宗の寺院で華林山最上院といい、天長年間に慈覚大師円仁が開山したと伝えられています。 慈恩寺という寺名は慈覚大師が学んだ唐の長安(現:西安)の大慈恩寺にちなんで名づけられています。 また、坂東三十三箇所第12番の札所としても知られており、参拝者も多く訪れます。 寺内には市の文化財である南蛮鉄灯籠があります。

これは、岩槻城主太田氏の家臣である伊達房実が岩槻城安泰祈願のために寄進したものと言われています。

|

| ③ |  |

玄奘塔 (さいたま市岩槻区慈恩寺139 )

「西遊記」で知られる玄奘三蔵法師の霊骨塔で、昭和25年、当時の慈恩寺住職大島見道師によって建立された。霊骨塔は全国でここ一ヶ所で、ここから奈良の薬師寺に分骨された。

玄奘三蔵霊骨塔

境内の十三重霊骨塔には、中国の古典『西遊記』でおなじみの三蔵法師玄奘の遺骨が分骨され、安置されています。 西遊記(孫悟空物語)で知られる三蔵法師(玄奘)は、西暦602年中国に生まれ、経典を求めて、天竺(インド)を志し幾多の辛苦を克服して、17年に亘って仏典の蒐集研鑽に励み、しかも帰国後63歳で遷化されるまでに、大般若経(600巻)等千三百余巻の経典を訳した。 その行跡は、中国日本佛教史上に不滅の光りを放つ不世出の高僧である。 |

| ④ |  |

久伊豆神社 (さいたま市岩槻区宮町2-6-55)

岩槻総鎮守。埼玉県の「ふるさとの森」「埼玉の自然百選」のひとつにも選ばれたように、森に囲まれた野鳥の宝庫。

今も去る千三百年前、欽明天皇の御代出雲の土師連の創建したものと伝えられる。 江戸時代歴代城主の崇敬厚く、特に家康公は江戸城の鬼門除けとして祈願せられた。歴史と人形のまち岩槻 久伊豆神社 神社境内は城址の一部で、元荒川が東北に流れ、市内でも数少ない貴重な社叢として知られている。 明治八年一月十一日、火災に遭い、時の城主、町民より寄進された社殿寄進有に帰し、現社殿は、その後氏子崇拝者の誠意により再建されたものである。 現在神域は次第に整い、社域はいよいよ高く神徳ますます輝きわたり岩槻総鎮守として広く人々の崇敬をあつめている。

|

| ⑤ |  |

龍門寺 (さいたま市岩槻区日の出町9-67)

岩槻藩主 大岡忠光の墓がある。 寄居町正龍寺の旧末寺で山号を玉峰山と言い、本尊に釈迦如来が祀られています。 境内墓地には徳川家重の側用人だった岩槻城主の大岡忠光の墓があります。 忠光は江戸南町奉行として活躍した大岡忠相と縁戚に当たり、個人的にも信仰があったと伝えられています。 また、その大岡氏から寄進されたと伝えられる鎌倉時代の刀工助真の作品である名刀があり、国指定の文化財となっています。 さらには、慈覚大師の作と言われる不動明王像が残されています。

|

| ⑥ |  |

平林寺跡 (さいたま市岩槻区平林寺532)

新座市の平林寺はここから移されたもの。

永和元年(1375年)石室善玖の開山で、太田備中守の開基と伝える。 寛文3年(1663年)川越城主松平輝綱は、父信綱の意志を継ぎ、祖父大河内金兵衛の墓所であるこの寺を 領内の新座市の野火止に移した。 |

| ⑦ |  |

愛宕神社 (さいたま市岩槻本町3丁目21−25)

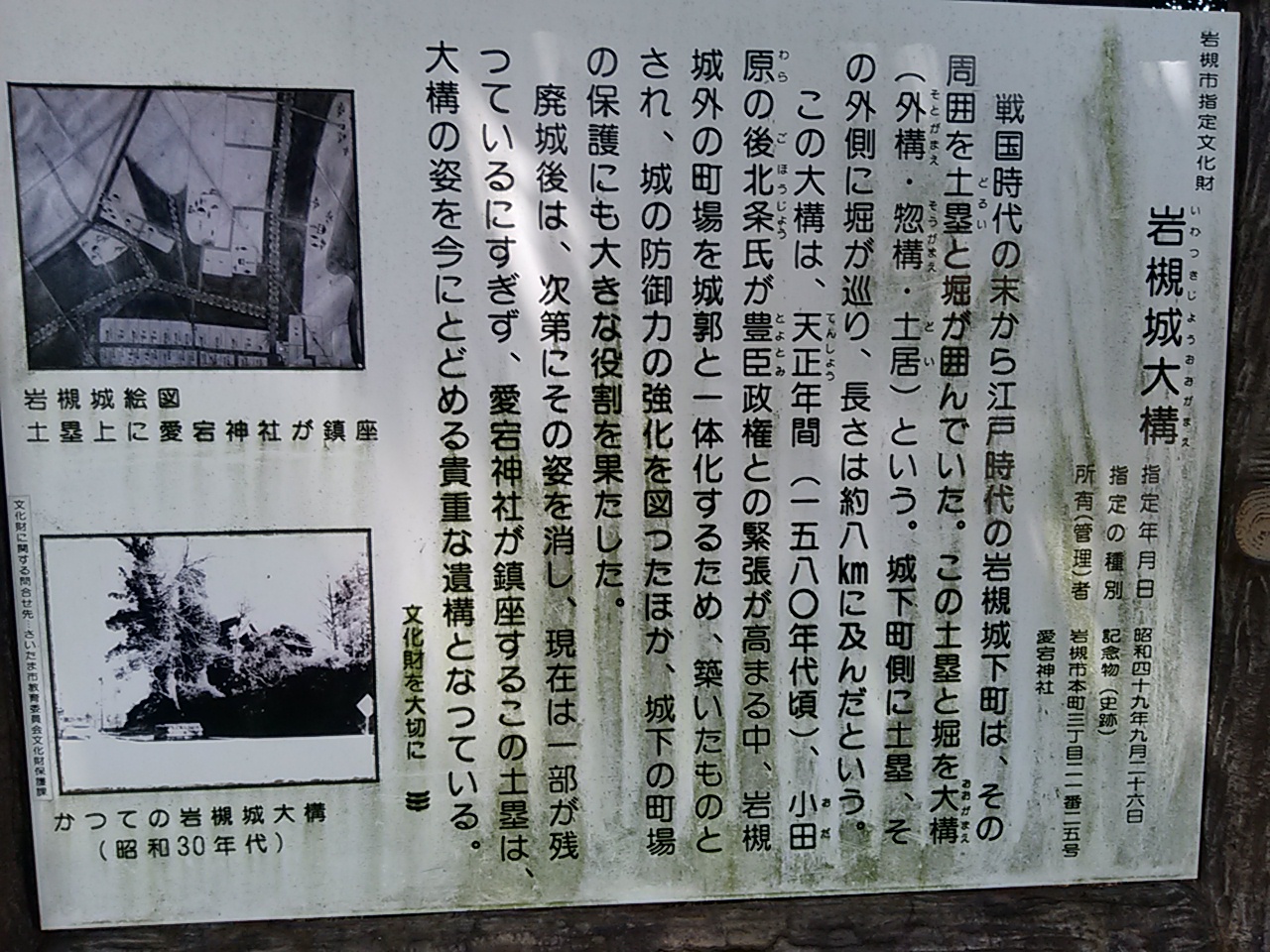

岩槻城大構は岩槻城と城下町の周囲を取り巻土塁と堀を示し、岩槻城の外郭にあたる。現在、その大半は破壊され、愛宕神社周辺等にわずかに残っている。

「岩槻城大構(いわつきじょうおおがまえ)」 戦国時代の末から江戸時代の岩槻城下町は、その周囲を土塁と堀が囲んでいたが、この土塁と堀を大構(外構・惣構・土居)という。 城下町側に土塁、その外側に堀が巡り、長さは約八kmに及んだという。 この大構は、天正年間(1580年頃)、小田原の後北条氏が豊臣政権との緊張が高まる中、岩槻城外の町場を城郭と一体化するため、築いたものとされ、白の防御力の強化を図ったほか、城下の町場の保護にも大きな役割を果たした。 廃城後は、次第にその姿を消し、現在は一部が残っているにすぎず、愛宕神社が鎮座するこの土塁は大構の姿を今にとどめる貴重な遺構となっている。

春の人形のまち 岩槻イベント 『人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり』 には沢山の方がこの愛宕神社にお越しになります |

| ⑧ |  |

浄安寺 (さいたま市岩槻区本町5-11-46)

遷喬館の創立者 児玉南柯、岩槻城主 高力清長の墓がある。

このお寺の本尊には阿弥陀如来が祀られています。 また、、円空仏など数多くのジホウ文化財が伝えられており、境内には児玉南柯の墓があります。 このお寺の山門は「槍返しの門」とも言われています。

浄安寺 槍がえしの門

|

| ⑨ |  |

時の鐘 (さいたま市岩槻区本町6-2-28)

江戸時代(1671年=寛文11年)に建立。

岩槻の「時の鐘」は、四里四方に響きわたっていたといわれ、「岩槻にはすぎたるものが二つある。児玉南柯と時の鐘」と謳われほど岩槻の人々の誇りになっています。 県内には川越や行田にも再鋳された鐘はありますが、岩槻の「時の鐘」が最も古いものです。 寛文11年(1671年)に岩槻城主阿部正春が渋江口に設置し、城内や城下の人々に時を知らせていましたが、現存するものは、享保5年(1720年)に時の城主永井直陳が改めて造り直したものです。 鐘は旧藩士の方が一日も欠かさず、毎日朝夕6時についていましたが、現在では自動化され、6時・正午・18時に変わらぬ美しい音色で時を知らせています。

|

| ⑩ |  |

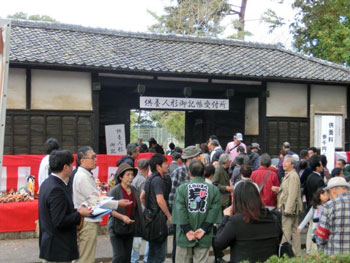

岩槻公園 (さいたま市岩槻区太田3-4)

岩槻城の曲輪の部分に当たる。 公園内には、黒門と呼ばれる岩槻城の表門が保存されている。 また、黒門と向かい合うように人形塚があり、毎年11月3日には人形供養が行われている。

岩槻人形供養祭 毎年11月3日(祝)に岩槻城址公園内の人形塚前において、全国の人形愛好家の方々の、捨てるにしのびないという優しい気持ちに応えようと毎年開催。

また、公園内桜の名所です。

岩槻城城門 (黒門)

岩槻城 (部名:白鶴城)は室町時代の末に築かれ、江戸時代には江戸北方の守りとして、有力譜代大名の居城となりました。 この城門は、岩槻城の城門と伝えられており、明治時代には埼玉県庁や県知事公舎の正門として、さらには旧岩槻市役所の通用門などとし、移転・利用されてきました。 城門は木材部分が黒く塗られていることから、「黒門」の名で親しまれています。

岩槻城址公園内には、この他にも文化財として、岩槻城跡や岩槻城裏門、岩槻城跡のケヤキがあります。

|

| ⑪ |  |

餘容館 (さいたま市岩槻区太田2-11−13)

岩槻に由縁の深い故中村餘容先生がご自身の(中村雛)書・画・詩文をはじめ、各名家の寄贈による宝書・古名画等の貴重な文化財を後世に遺すため私財を投じて建設されました。 |

| ⑫ |  |

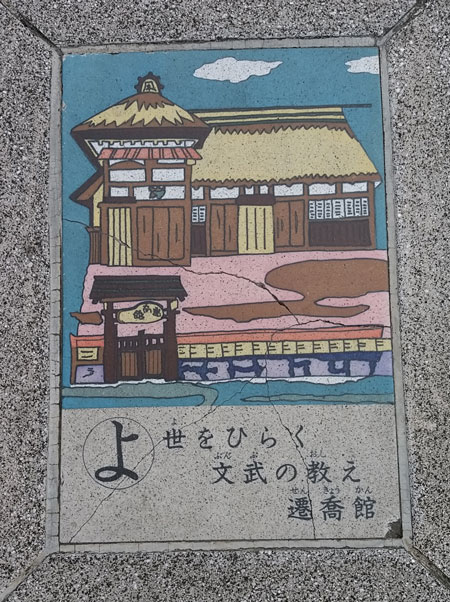

遷喬館 (さいたま市岩槻区本町4-8-9)

約400年前、岩槻藩士の児玉南柯が創建した私塾で後に藩校となった 藩校で現存しているのは、ここだけである。

遷喬館は、岩槻藩に仕えていた儒者・児玉南柯が寛政11年(1799年)に開設した私塾で、後に藩校となりました。 最盛期には梅林を伴った敷地に武芸稽古場や児玉南柯の自宅、観望台なども設けられていました。 現在まで建物が残っている藩校は、埼玉県内では遷喬館のみで、昭和14年に県の史跡に指定されました。 遷喬館という名前は「詩経」の「 出自幽谷 遷干喬木」という一節に由来したもので、「学問を欲し友を求める」ことを「鳥が明るい場所を求めて暗い谷から喬木に飛び遷る(移る)姿に例えたものです。 ここで学ぶ子どもたちに高い目標を持ってほしい」という南柯の願いが込められたものと思われます。

|

| ⑬ |  |

郷土資料館 (さいたま市岩槻区本町2-2-34 )

館内には祖先が生活に使用していた農具、民具を中心に展示されている。 |

| ⑭ |  |

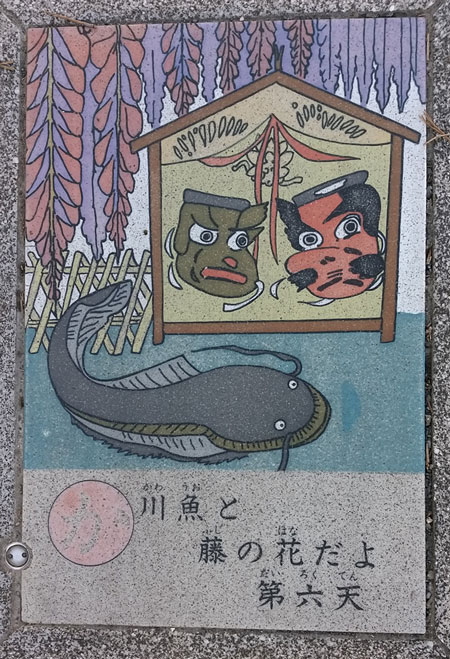

武蔵第六天神社 (さいたま市岩槻区大戸1752)

青天狗と赤天狗の絵馬は大変珍しい。 境内にぱ樹齢数百年と言われる藤の花をはじめ牡丹、紫陽花、躑躅などが咲き乱れ、元荒川沿いの岸頭には桜並木が続き、埼玉の自然百選、岩槻の観光名所として賑わう風光明媚なお宮です。 |

| ⑮ |  |

金剛院 (さいたま市岩槻区末田1899)

岩槻の文化財となっている金剛力士(仁王)像がある。

このお寺は、奈良長谷寺の末寺とされ、金龍山金剛院妙音寺と称し、本尊に虚空蔵菩薩が祀られています。 また、僧侶の学問所となっていたと伝えられています。 仁王門は、元禄10年に徳川綱吉の生母桂昌院より寄進されたもので、両側に金剛力士像が安置されています。 この像は力みなぎる筋肉や均整のとれた姿勢など、境内を守護する力強い特徴がよく表れています。 |