子供の成長に感謝し、これからの幸せを祈る行事の一つ七五三のお祝いです。

菊の花を見事に咲いている頃です。

菊といえば「長寿」を祈ります。

七五三の御祝いには和服の晴れ着にちりめん細工の簪を飾ったお子さまを多く見かけます。

簪にも災難除けの意味があるようです。

お子さまが成人になるまでの儀式、お祝い事。

- お七夜 生まれて七日目に健やかな成長を祝う儀式、名前が決まる『命名式』として知られます。

- お宮参り 生まれて30日目ぐらいで、氏神様にお子さまの誕生を報告する儀式です。

- お食い初め 生まれて100日目ぐらいが一般的ですが、一生食べ物には困らないようにと願います。

- 初誕生 餅を背負わせたり、踏ませたりする習慣が各地に見られます。

- 初節句 誕生して初めてのお節句の祝い。健やかな成長を願います。

- 七五三 男の子は三歳と五歳、女の子は三歳と七歳の成長を祝ってお参りします。

- 十三参り 数えで13歳になった旧暦の3月13日に、知恵を授かりますように願う儀式。

- 成人式

三歳・五歳・七歳という節目に、子供の成長に感謝し、これからの幸せを祈る七五三の行事です。

男の子は三歳と五歳、女の子は三歳と七歳の成長を祝ってお参りです。

七五三を江戸時代からのことで、五代将軍徳川綱吉が息子の徳松の健康を無事に5歳になったお祝いを11月15日におこなったことから、それが庶民に広まったともいわれています。

「髪置」の儀式

3歳 男女児ともに行われた儀式で、この日を境に髪を伸ばし始めました。

男女とも生後2,3年は髪を剃っていた赤ちゃんが、髪を伸ばせるまでに成長した祝い

「袴着」の儀式

5歳 男児がはじめて袴を着ける儀式

「帯解」の儀式

7歳 女児がそれまでの幼児用の付紐をやめ、大人の帯を締める儀式です。

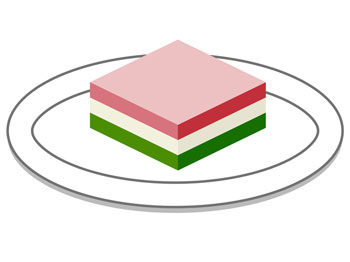

お子様の行事料理 七五三のおのご紹介祝の料理

前菜 えびとホタテとアボカドのカクテル・スープ 里芋のとろとろポタージュ・魚料理 真鯛のポワレ しそソース・お口直しのグラニテ・肉料理 ローストビーフ 赤ワインソースデザート マスカルポーネのアイス フルーツソース