ずっと飾りたくなる優しさが決め手の収納飾りの雛人形

色紙に梅の小花がとても可愛いおしゃれなおひなさま

【商品番号】京十一番親王塗り収納飾り

No4302Dセット

【サイズ】 間口60cm×奥行40cm×高さ57cm

雛人形の早期予約会、お子様の初正月飾り破魔弓・羽子板は11月1日からの営業に間に合わせ、ただいま準備中です。

【商品番号】京十一番親王塗り収納飾り

No4302Dセット

【サイズ】 間口60cm×奥行40cm×高さ57cm

雛人形の早期予約会、お子様の初正月飾り破魔弓・羽子板は11月1日からの営業に間に合わせ、ただいま準備中です。

【商品番号】京十一番親王 焼桐収納飾り No1032

【サイズ】間口61cm×奥行38cm高さ52cm

雛人形の早期予約会、お子様の初正月飾り破魔弓・羽子板は11月1日からの営業に間に合わせ、ただいま準備中です。

【商品番号】京十一番親王焼桐収納飾り

No1020セット

【サイズ】間口65cm×奥行41.5cm×高さ58cm

雛人形の早期予約会、お子様の初正月飾り破魔弓・羽子板は11月1日からの営業に間に合わせ、ただいま準備中です。

【商品番号】京十一番親王 焼桐平台飾り

NO1009E

【サイズ】間口65cm×奥行37cm高さ37cm

衣装は有職文様「臥蝶の丸 」

雛人形の早期予約会、お子様の初正月飾り破魔弓・羽子板は11月1日からの営業に間に合わせ、ただいま準備中です。

【商品番号】京十二番桜材平台親王飾り

No1301

【サイズ】間口55cm×奥行30cm×高さ31cm

雛人形の早期予約会、お子様の初正月飾り破魔弓・羽子板は11月1日からの営業に間に合わせ、ただいま準備中です。

リビングでも和室でも飾れる一つ上の塗桐の収納飾り

【商品番号】京小十番親王塗り桐収納飾り

No1021Dセット

【サイズ】間口63cm×奥行42cm×高さ57cm

雛人形の早期予約会、お子様の初正月飾り破魔弓・羽子板は11月1日からの営業に間に合わせ、ただいま準備中です。

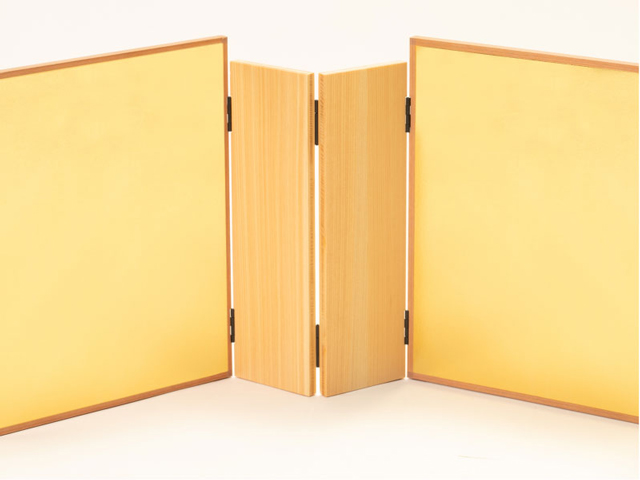

【商品番号】京十一番親王 タモ材収納飾り

NO1033

【サイズ】間口55cm×奥行34cm高さ48cm

【商品番号】京十二番親王 欅平台飾りNO1207

【サイズ】間口60cm×奥行33cm高さ37cm

【商品番号】京十二番塗りタモ平台親王飾り No1304

【サイズ】間口55cm×奥行30cm×高さ28.5cm

【商品番号】京十二番親王 檜平台親王飾 No1206

【サイズ】間口60cm×奥行33cm×高さ35cm