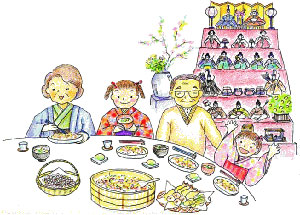

京十番親王芥子十人揃いのおひなさま(間口80cm×奥行85cm×高さ85cm)

2017年度 雛人形予約会開催中!!

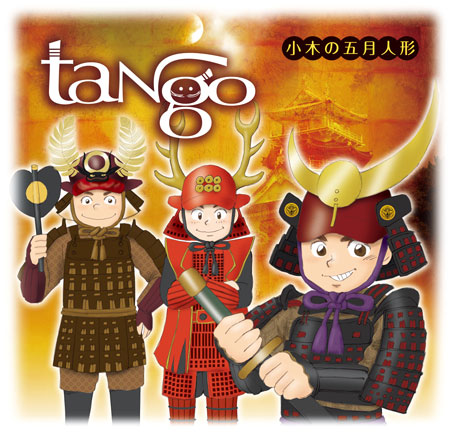

五人囃子には皆様にも思い出の歌があると思います。

♪ あかりを つけましょ ぼんぼりに おはなを あげましょ もものはな 五人ばやしの ふえ たいこ きょうは たのしい ひなまつり ♪

能の囃子方と同じ位置の五人囃子を下段に配し、豪華さを加えています。

向かって右から扇子を持った地謡、笛、小鼓、大鼓、太鼓となります。

京八番親王六寸十人揃いのおひなさま(間口105cm×奥行110cm×高さ11cm)

お子さまの初正月飾りの破魔弓・羽子板同時開催中!!

羽子板・破魔弓:11月1日~12月29日

期間中は無休で営業いたします。

2017雛人形カタログご依頼はこちらからも受け付けております。

赤ちゃん授乳室完備