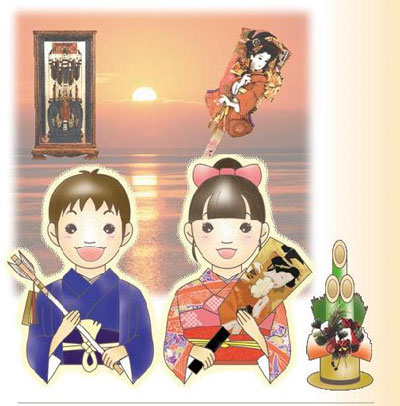

お孫様の初正月飾りの破魔弓・羽子板、2016年度雛人形予約会を同時開催中

衣装着焼桐三段飾り 一番コンパクトサイズのおひなさま

京小十番親王柳官女付のおひなさま

(間口70cm×奥行57cm×高さ71cm)

欅の落ち葉が地面を彩る様子はだいぶ秋も深まったと言えます。

また、生垣の山茶花が心を和らいでくれるようです。

ひな人形の文様

ひな屏風

飛翔する丹頂鶴の刺繍がとっても豪華です。

飾り段の前板との共柄の仕様とし、とても素敵です。

『鶴は千年亀は万年』の長寿の象徴の鶴は品格のある文様として人気です。

ネットショップでお取扱い商品

羽子板・破魔弓:11月1日~12月29日

ひな人形:11月1日~2月24日

期間中は無休で営業いたします。

2016年度 雛人形予約会の開催中

初正月飾り、破魔弓・羽子板も同時開催中

(岩槻工業団地内)

赤ちゃん授乳室完備