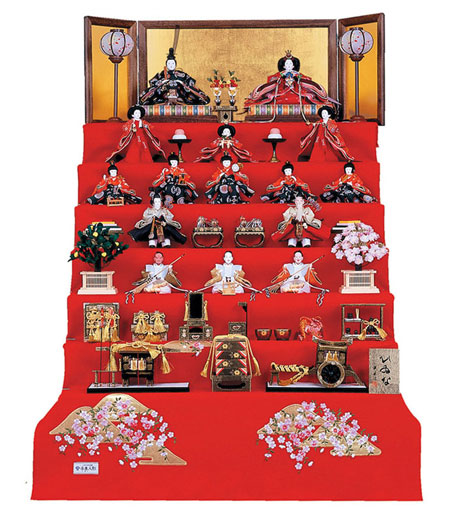

十五人揃いの雛人形は焼桐五段飾りが人気です。

サイズ 間口100cm×奥行100cm×高さ100cm

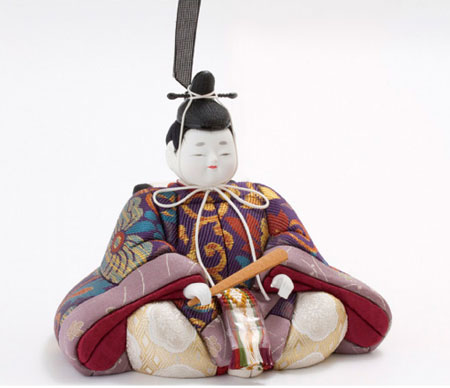

親王様の衣装には桜文様が上品に使われています。

桜は春を代表するのは桜というだけに、

桜は平安時代より貴族達に愛好されてきました。

日本人は『花見』は年中行事ですが、桜には絢爛、清楚など感じる思いは様々です。

能の囃子方と同じ位置の五人囃子を中央段に配し、豪華さを加えています。

向かって右から扇子を持った地謡、笛、小鼓、大鼓、太鼓となります。

下段の喜怒哀楽のお顔の仕丁さんの三人にはちょっとホッさせてくれるようです。

屏風にも桜文様が金彩刺繍で施されております。

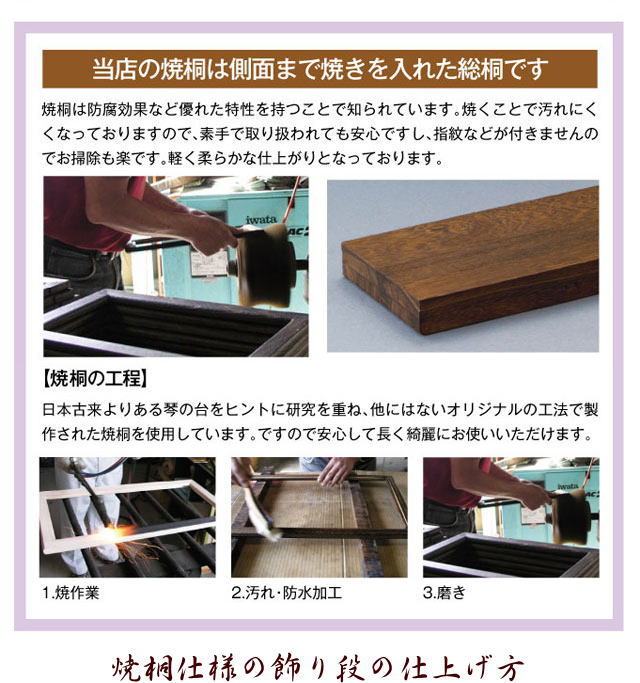

飾って、仕舞うも簡単、普段のお手入れはとても楽と評判です。

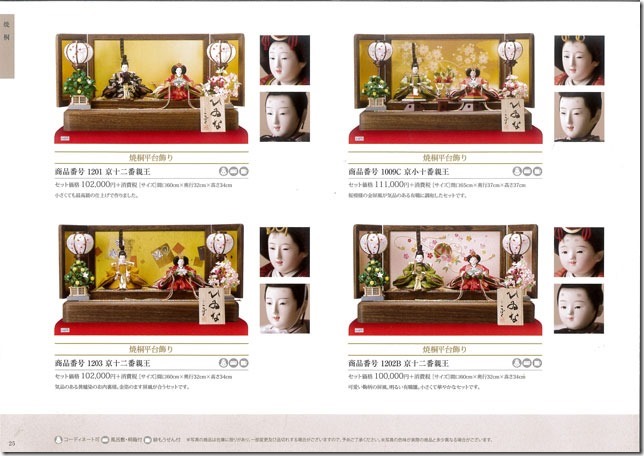

親王・屏風はコーディネートが可能です。

雛人形を見に行こう!! 人形のまち岩槻 小木人形

2018年度雛人形開催中です。

営業時間はAM9:30~PM6:00です。

ひな人形: 2月24日まで営業です。

期間中は無休で営業いたします。

赤ちゃん授乳室完備