家族の幸せはおこさまの雛人形(ひな人形)選びから始まります

雛人形(ひな人形)・岩槻人形の選び方Q&A

雛人形は人形のまち岩槻へお越しください。

岩槻人形の数多い中からから選ばれることをお奨めいたします。

雛人形を上手に選ぶポイントは?

信頼できる人形販売店選びからです。

しっかり雛人形専門店ならではのしっかりとしたアドバイスを聞いて参考にして選ぶことをおすすめ致します。

◆ 雛人形・岩槻人形のお店選びは?

- ・カタログ請求に対応できる。家族で雛人形イメージ作りに役立ちます。

-

・商品を大事に取り扱いしているお店 商品を大切にしているお店は雛人形同様お客様も大事にしています。

店頭では雛人形の収納を実際に確認をする。 -

・早い時期から大幅に値引を強調するお店は避けたいものです。

商品の適正価格の判断はまず、雛人形の説明を聞いての納得価格です。

大きく値引きにびっくり!とりあえずよく考えて見ましょう。

売り込みも強引のお店によく見られます。 -

・迷わった時に対応できる専門店

大きな買い物のおひなさまですので、ご予算、飾る場所にあわせて提案ができたり、人形、屏風、雛道具など組み換えができる。

店頭では雛人形の収納を実際に確認をすることもできる。

実際に組み替え変更のおひなさまを見て確認ができることはとても楽しい♪♪

このマークの付いた雛人形はお客様のお好みにお選び頂けます。

(社)日本人形協会 認定 『節句人形アドバイザー』

節句行事や節句人形全般に関する豊富 な知識を持った販売員がお客さまに安心して頂くため

節句品専門スタッフがご相談に応じさせていただきます。 - ・アフターケア、修理はご相談に応じてもらえると安心です。

◆ 雛人形・岩槻人形の選び方は?

-

①雛人形の大きさは

.gif)

雛人形にはいろいろ大きさの名称がございます。一応目安としてご理解ください。

親王さま(男雛・女雛)は、三五・十番・九番・八番・七番と順に大きくなっています。

また、三段飾り・五段飾り・七段飾りの場合、官女はじめの他の雛人形の大きさは、柳三寸・小芥子・芥子・三五・大三五・小十番・十番と順番に大きくなっています。現在は親王さまより小振りの官女の他人形になっていますので、親王さまの大きさを基準にして下さい。

親王飾りでは間口84cm・奥行き45cmいわゆる整理箪笥の一般的サイズをはじめ、各種大小、また豪華な憧れの雛人形、官女、五人囃子・左大臣・右大臣・仕丁と全部揃いの七段飾り、またコンパクトに五段飾りも受けてます。

★*★*★ 目安サイズを記しておきますので、参考にしてください。★*★*★

(1)七段飾りのサイズ—–伝統的毛氈飾り

・間口135cm×奥行き180cm

超豪華タイプ・間口120cm×奥行き160cm

ママのおひなさまサイズのタイプかもね~・間口90cm×奥行き110cm

コンパクトサイズは飾りやすいタイプの七段飾り(2)五段飾りのサイズ—–高級焼桐仕様飾り(木目飾り段にもほぼ通用します)

・間口125cm×奥行き130cm

15人揃・落ち着いた雰囲気の高級感あふれるセット・間口113cm×奥行き120cm

15人揃・おひなさまは多少小型サイズ、飾り栄えは見事です・間口100cm×奥行き100cm

15人揃・手のひらサイズの五人囃子はお嬢さまのお気に入り五段飾りの一番名人気商品です。

(3)焼桐七段飾り(木目飾り段にもほぼ通用します)

・間口120cm×奥行き160cm

木段飾りも飾り易さが求められる。七段飾り(4)焼桐三段飾り(木目飾り段にもほぼ通用します)

・間口120cm×奥行き160cm

官女付セット・超豪華主義三段飾り・間口105cm×奥行き110cm

五人囃子付セット・好評な三段飾り・間口105cm×奥行き90cm

官女付セット・七段飾りの豪華さに負けない三段飾り・間口100cm×奥行き80cm

官女付セット・おひなさまは一般的、満足サイズ三段飾り・間口90cm×奥行き75cm

官女付セット・おひなさまは多少小さめサイズ三段飾り・間口80cm×奥行き80cm

五人囃子付セット・おひなさまは小型サイズの飾り易い三段飾り・間口80cm×奥行き70cm

官女付セット・おひなさまは小型サイズ一番飾り易いサイズの三段飾り・間口75cm×奥行き65cm

官女付セット・おひなさまはだいぶ小型サイズ、コンパクトな飾り段(5)毛氈三段飾り

.gif)

・間口85cm×奥行き70cm

官女付セット・おひなさまは小型サイズの三段飾り・間口90cm×奥行き85cm

官女付セット・おひなさまは標準サイズの三段飾り -

②雛人形・岩槻人形には材質・仕様はどういうものがあるか

雛人形の衣裳について

・正絹、帯地

・京友禅染

ちりめん地に色彩がとても綺麗『おとぎ話』がテーマです。 京友禅師の繊細な技を生かした衣装の京着付師のおひなさまは人気です!! 花鳥風月の魅力あふれる意匠を雛人形に生かす。 ・金彩、刺繍

金彩—布に金を転写し、この周囲をやや硬質の樹脂で縁取って、その縁取りにも金を転写して図柄を表現したもの。

刺繍—布に文字や図柄を縫いこんだ作品。

・金襴一般的に多く使用される素材

金襴は縦糸・横糸によって織り上げられ、縦糸を地糸とし横糸(抜き糸)、金糸の変化によって模様が織り上げられています。

縦糸と金糸のみで織ったものを抜き糸なし(抜きなし)といい、以下横糸の使い方によって名称が変わります。

横糸一色と金糸によるものを箔一丁、金糸と横糸二色が絶えず模様に出ているものを二丁、横糸三色を三丁、それ以上に四丁、五丁などとあります。

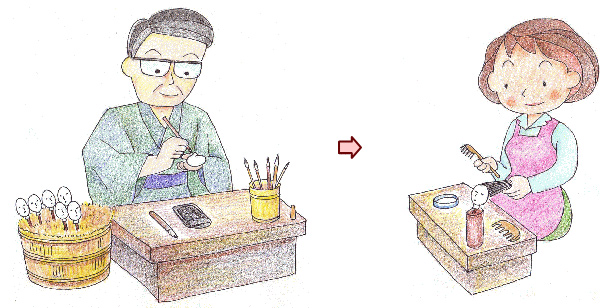

雛人形の胴とは、体の部分を呼びます

まず、ボディの芯に成るものは、桐の木、またはわらを使います。

まず、手足をつけ着物を着せつけ、振り付けを致します。着物の作り、振り付けで良し悪しが決まります。

十二単(じゅうにひとえ)は現在の正式名称は「五衣(いつつぎぬ)・唐衣(からぎぬ)・裳(も)」といいます。

当店小木人形ではそのところどころに特徴を生かし、見えない処にこだわりをもって心込めて製作しております。

店頭にてぜひお手にとってご覧下さい。

■お雛さまの衣裳を見てゆきましょう。

束帯 (そくたい) 姿の男雛、唐衣裳姿 (からきぬも) の女雛に人形の理想追求の思いを皆様に伝えます。

衣裳付けの多くは、胴づくりともいいます。白襟は絹を使用します。衣裳は部分ごとに一枚ずつ和紙を裏張りして裁断し、各部分別に仕立てて下ごしらえをしておきます。胴の胸元には和紙を貼るところが胴がかりです。胴の底には木板をつけ、安定させ、足金(針金)をさします。脚の部分に紙で包んだパッキングを巻いて肉付け師、足先の部分をつなぎます。これで土台の部分が出来上がりです。

いよいよ衣裳つけです。初めに、白い襟を何枚も重ねてつけます。これは衣裳かけといって、人形の骨格を出すポイントであり、胴がかりの中でも重要な仕事です。つぎに腕金(針金)を通して肉付けをしてから先の方に手をつけます。先ず単をつけ、五衣、表着、唐衣のパーツを着せ付けます。作る人の技が決めての重要な振り付けをし、堂の部分は完成です。

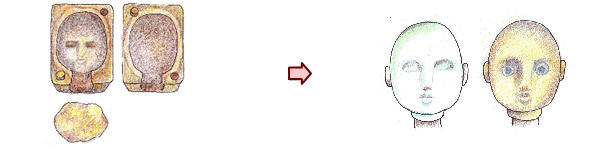

雛人形の頭とは、お顔の部分です。

小木人形は頭の制作からはじまった人形店です。

材質としてヌキ(桐粉を上質の糊で固めて成型したもの)と呼ばれるもの、また石膏を素材にしたものがあり、

目を入れ胡粉を塗り磨き、目、口を彫り、面相を描き結髪をして出来上がりです。

小木人形は桐塑頭の長所、短所はよく知り尽くしています。

■お雛さまの顔を見てゆきましょう。

小木人形も初代から生業に励んできた、伝統的な頭・桐塑頭(とうそかしら)つくりをご紹介いたします。

製作に季節・天候に左右されやすく、また現在作る人も少なく、品によっては高価な頭もあります。

作る人の手癖も味の一つで、すべて緻密なものをお好みの方にはお奨めできません。ご理解下さい。

頭づくりは、型ヌキから始まります。桐粉をしょうふ糊で練って、木型にかためて抜きます。木型をつくるのも一仕事です。

型でとった頭は4~5日天日に干して乾燥させてから、ガラス玉の目を入れ、そのまわりを胡粉(貝殻を焼いて作った白い粉)で塗り固めます。これを目詰といいます。

ガラス玉の裏側には目が描きこまれています。

目詰がすんだら、地塗り、盛り上げ、中塗り、目鼻切りをします。地塗りを2回ほどしたら盛り上げをします。これは顔の左右を揃えて、目鼻口をつける仕事です。作る人の個性が一番良く出るところです。その後3回以上中塗りをして、天日でよく乾かしたら、塗り固めた目の上の胡粉を切り除き、鼻と口の形を整えます。

つぎは、上塗り、磨き。目元に刀で線を入れてから上塗りを数回丁寧に塗り、やわらかい布で磨きをかけます。胡粉塗りは薄く何回も何回も繰り返して丁寧に塗るのがコツで、磨きをかけた時に、その良し悪しがはっきりわかります。

磨きが終わったら面相づくり、彩色、舌起こし、歯付け、眉起こし、と顔の表情をつけるこの工程は、頭作りの中で一番緊張する時です。眉を描く時が、人形の頭が決まる瞬間です。筆先ひとつで人形の表情が変わるほど、微妙な技なのです

そして、毛彫り、植毛、結髪で「頭」は完成です。

まず、毛彫りといって生え際や襟足に刀で溝をつけ、生え際に毛描きをします。次に植毛をしたら「おすべらかし」などに結い上げると出来上がりです。

お顔の捉え方にはいろいろありますが、造形美にこだわった、いわゆるどことなく、

人間らしさ、立体感、可愛さなどが表現されるよう、造形師が何度も何度も原型作りに魂を打ち込み、

作り上げた一般に「本頭」と呼ばれる頭にも、きっとご満足頂けると思います。

筆仕事、彩色などは念の入った仕事です。

-

③おひなさまはいつごろ購入したら良いか

正月飾りの破魔弓・羽子板を11月初めから販売開始になります。

それに併せて岩槻では雛人形の早期販売を行っている所が多いです。

いろいろとお客様のご希望にお答えできることも一番の良い時期かも知れません。

新年改まりましたら1月半ばごろにはお決め成られます事をお勧め致します。 -

④収納場所をどうしたら良いか

店頭でご覧なっている状態ではなかなか家での収納に可能かどうかのご判断は困難です。

ご確認は必要と思いますので、重量・容量等を人形店にてご確認下さい。材質等によりまして、収納場所をお気になさると思いますので、その点も重ねてご確認をお願いいたします。

各人形店でお取り扱いの商品が異なりますので参考にして下さい。小木人形はヤニの出にくい素材の桐材の使用を多数取り扱っております。

■飾る時、片付ける時が私は楽なものを選びます。

皆さん飾る前には、収納時の写真を撮っておくことをお願いしていますが、飾る際嬉しい余り収納箱をご確認されない方が多いようです。

困らないように、親王飾りでしたら問題ないですが、飾り段などですと手順の良さと収納が決め手、

軽く、箱入れはそのまま簡単な焼桐のタイプをお奨めいたします。

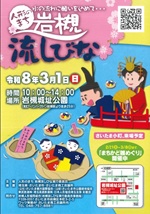

新着情報

春の恒例 人形のまち岩槻 流しびな 3月1日に開催ー雛人形・五月人形の人形専門店 小木人形 埼玉県 岩槻ー

桟俵さんだわらを舟にして、紙のおひなさま一対を載せて川に流します。 穢れや災いを流す意味が込められています。 遠い昔から、寒い冬も去り、時として二月よりも風も冷たく寒い日がありますが、春をとても楽しく待ち […]

小木人形 2026年 五月人形は3月5日から営業いたしますー雛人形・五月人形の人形専門店 小木人形 埼玉県 岩槻ー

お子様の逞しく、賢く、健やかに育って欲しいの願いで贈る五月人形 端午の節句には、屋内に鎧・兜・武者人形・破魔弓を飾り、また戸外では鯉幟・幟旗を立て粽・柏餅を食し、そして菖蒲湯に入って健康を願います。 長い武家社会の中 […]

穢れや災いを負わせる風習ひな祭りのルーツ流しびな=小木人形さいたま市 岩槻=

人形のまち岩槻流しびな 岩槻城址公園 菖蒲池周辺で3月1日に開催 雛人形に装飾が施され、遊んだり飾ったりするようになるのは平安時代以降のことです。 それ以前は行事で用いられた人形は「人形ひとかた」として川 […]

2月19日は雪が雨に変わる春の気配の二十四節気の『雨水』=小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=

2月19日 二十四節気の一つ【雨水】 『雨水』は昔から雛人形にはご縁のある日です。 『雨水』には桃の花をお飾りしたり、お供え物をしたりて雛人形と一緒に時間を過ごすことは楽しくお過ごしください。   […]

2月3日(火)節分にはおひなさまのお飾りの準備です。=小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=

季節の変わり目には邪気が入り込みやすいとされます。 二十四節気の立春、立夏、立秋、立冬の前日。 室町時代以降、特に春の節分を重んじ、節分には季節と季節の間にできる隙間に魔を防ぐために豆まきをします。 イワシの頭をつけた […]