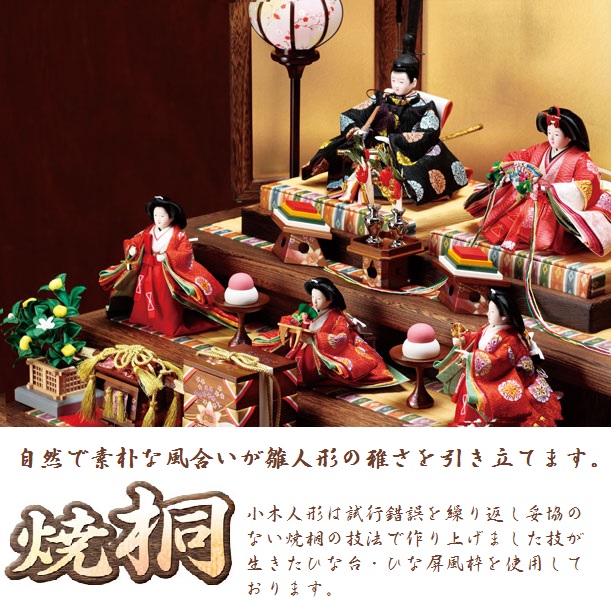

焼桐七段飾り京八番親王六寸十三人揃 No7031

豪華といえば焼桐七段飾りの雛人形

|

【商品番号】京八番親王六寸十三人揃 焼桐七段飾りNo7031 【価格】¥517,000(税込) 【サイズ】間口100cm×奥行120cm×高さ165cm |

美麗・品格の良さがとても光.る雛人形です。

- 焼桐を素材とした飾り段・屏風に豪華さの中に気品あふれるセットです。

木肌の段が木の芽もふっくりと膨らんでくる春の大地にしっかり根付いた木の躍動感を思わせます。

- お道具の自然な色合いは春を感じて頂けると人気です。

江戸時代には雛飾りのもう一つの主役には雛道具、調度品があります。

江戸時代は、大名の婚礼には婚礼調度品と同形式の雛道具が持参されます。

大名に姫君が誕生した時、父君はじめご親類から、お祝いの雛人形が贈られ盛大な雛節句が催されることは、ほぼ想像がつく。

この姫君がやがて年頃となって、お越し入れが決まると、もう一度新しい雛人形と雛道具が調達された。

しかもその雛道具は、婚礼調度品の雛型であったというから驚きます。

雛道具には両家の紋をつけるのが普通だった。

現存するこうした大名の雛道具を見ると、鹿児島島津家の雛道具(100種=550点)をはじめ、金沢前田家、一橋徳川家、彦根伊井家にある数多くの逸品は、美術工芸品としての価値もあり、貴重な歴史の遺産といえます。

現在の雛人形には七段飾り、五段飾り、三段飾りに雛道具の一部が華やかさを添えています。

箪笥・長持ち・鏡台・針箱など、嫁入り道具を組み合わせた雛道具、御所車・御駕籠の一組

雛人形セットとして平飾り・三段飾り・五段飾り・七段飾り・収納飾り

をご用意しております。

製作工程

① 植物性液体(表面だけでなく表面深まで火が通る液体)を塗ります。

② 酸素バナーで焼きます。

③ 炭取り専用機にてスス炭を取り除きます。

④ 伊保田を塗ります。(ハゼの木に付虫の油を採取し粉末にする、粉米油を液体にしてぬる。)

⑤ 磨き機に掛け磨き艶を出します。

お子さまが成人になるまでの儀式、お祝い事。

- お七夜 生まれて七日目に健やかな成長を祝う儀式、名前が決まる『命名式』として知られます。

- お宮参り 生まれて30日目ぐらいで、氏神様にお子さまの誕生を報告する儀式です。

- お食い初め 生まれて100日目ぐらいが一般的ですが、一生食べ物には困らないようにと願います。

- 初誕生 餅を背負わせたり、踏ませたりする習慣が各地に見られます。

- 初節句 誕生して初めてのお節句の祝い。健やかな成長を願います。

- 七五三 男の子は三歳と五歳、女の子は三歳と七歳の成長を祝ってお参りします。

- 十三参り 数えで13歳になった旧暦の3月13日に、知恵を授かりますように願う儀式。

- 成人式